前回はAutoCAD(オートキャド)の作図系機能として「雲マーク」と呼ばれる要素を作成する機能を紹介しました。

そもそも雲マークとは何? みたいな話もありましたが、図面に記載されている情報を管理していく中で、雲マークは欠かせない存在なんです。

こうして特定の部分を囲ってコメントを入れる事で、図面内の情報が変わったという情報を、見る方にお知らせするという役割が雲マークにはあります。

もちろん情報を伝達する事が目的ですから、やり方として絶対に雲マークを使わなければならない、という訳ではありませんが…

直線を使って囲うと図面を構成する要素と勘違いされる恐れがあるので、明らかに「これは記号なんですよ」という雰囲気が必要なんです。

表現には色々なやり方があって、実際に色々やってみた中で、雲マークがまあ無難かな…という結論になったのではないか、と勝手に思っています。

雲マークの中で今回取り上げたいのは、円弧の大きさをどの程度に設定すると綺麗な雲マークができあがるのか、という部分です。

図面には縮尺という概念があるので、毎回同じ円弧サイズで雲マークを作成しても、縮尺によっては全然見えなくなってしまう可能性があります。

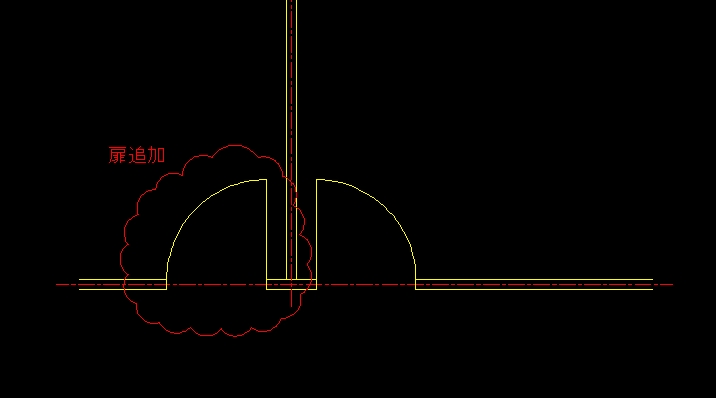

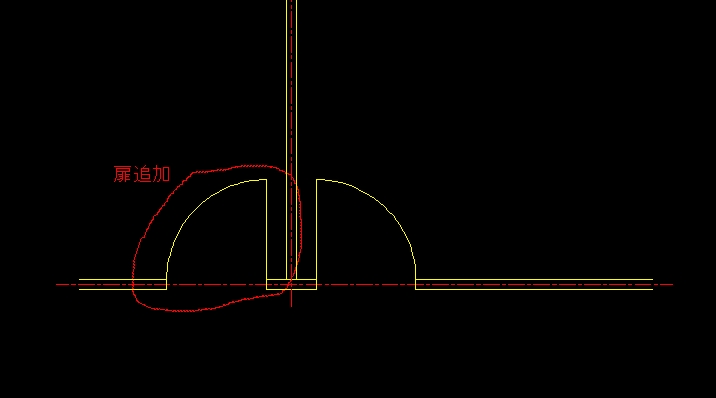

例えば上図の赤いラインは一応雲マークなのですが、円弧が小さすぎて雲マークだという判別が難しい状況になっています。

データではそうなっています、というのはCADでは通用しなくて、実際に印刷した状態で認識できないものには意味がないんです。

こうした図面にならないように、雲マークを作成する際にはきちんと円弧のサイズを決めておく必要があります。

具体的なサイズとしては、印刷した時に3mmくらいになる円弧がお勧めです。

このサイズであれば、間違いなく判別することが出来ますから。

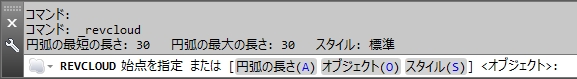

雲マークの円弧サイズ設定は、雲マーク機能を使う際の、画面上から開始点をクリックする前の段階、下図のような状況で設定をします。

上記の状態では、円弧の最大長さと最小長さがいずれも「30mm」に設定されている事が分かります。

この場合、縮尺1/10で印刷した場合に縮小されて円弧長さ3mmで印刷されるので、縮尺1/10の図面ではちょうど良い設定という事になります。

しかし縮尺1/50の図面では長さ0.6mmの円弧になるので、小さすぎて判別が出来ない状態になる、という考え方です。

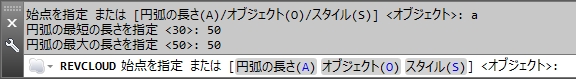

設定方法は簡単で、上記の画面で「A」と入力して「Enter」でOKです。

円弧の最短長さと最大長さをそれぞれ聞かれるので、今回の例では両方50mmに設定しました。

この数値は現在作図している図面の縮尺によって変わってくるので、50mmでは今ひとつという事になる場合は結構あるとは思います。

考え方としては「3mm×図面の縮尺の分母」という事になって、要するに「縮小されて3mmになる」という考え方で設定をしていくのが良いです。

ちなみにこの雲マークの円弧長さは、現在使用している寸法スタイルの尺度によって変わってくるので、一度きちんと設定をしておけば後は寸法スタイルを切り替えるだけでも大丈夫です。

もう少し具体的に言うと、1/50の寸法スタイルで円弧の長さ150mmに設定しておけば、後は寸法スタイルを1/30に変えれば自動的に円弧長さは90mmに変わるという事です。

これは結構便利なので、まずは自分で決めた縮尺と寸法スタイルできちんと円弧の長さを決めてしまいましょう。

そうすれば、それ以降は縮尺が変わった際に寸法スタイルを切り替えていく事で、自動的に雲マークの円弧サイズも適切に切り替わる事になります。

もちろん既に作図した雲マークには効果がなくて、これから作図する雲マークの円弧が変わるだけですが…

既に作図した雲マークのサイズまで変わるのは困る場合が多いはずなので、このような考え方で問題ないと思います。