前回はオートキャド(AutoCAD)のモデル空間で設定出来る座標系として、UCS(ユーザー座標系)とWCS(ワールド座標系)を紹介しました。

WCSは基本的にオートキャド(AutoCAD)が用意している不変の座標系で、それに対してUCSは作図する側で設定出来る座標系、という違いがありました。

ちょっと話が分かりにくい方向に進んでいる気がしつつも、今回は引き続きUCSについての話を取り上げる事にします。

そもそもUCSを変更するのはどんな状況なのか、そしてその具体的な操作方法などんな感じなのか、というあたりを今回は説明していこうと思います。

まずは作図する側がUCSを変更する大きな理由から。

これは非常にシンプルな話で、オートキャド(AutoCAD)で作図する対象がX座標とY座標に対して水平垂直ではない場合です。

オートキャド(AutoCAD)を使って作図をする際に、通常の水平・垂直線を作図する際に役に立つのが「直交モード」です。

しかし実際に図面を描いていくと、水平・垂直だけが図面の全てではなく、斜めに角度が振ってある作図対象も結構たくさんある事に気がつきます。

例えば建物などでも、敷地の関係で建物が途中から平面的に30°振ってあったりなどが当たり前のように存在しています。

なので建物の図面を作図する際には、そうした30°角度が振ってある図面を作図していく必要がある訳です。

その場合は当然ですが直交モードが使えないので、円滑に作図を進めていく為にはあまり万全な体制とは言えない状態になってしまいます。

そこで登場するのがUCSの設定です。

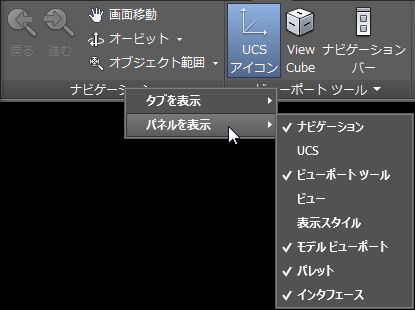

UCSを設定するメニューは「表示」タブの中に用意されていますが、初期設定では表示されていないかも知れません。

まずはリボンメニュー付近で右クリックして表示される「パネルを表示」をクリックして、下図のように表示される項目の中から「UCS」にチェックを入れましょう。

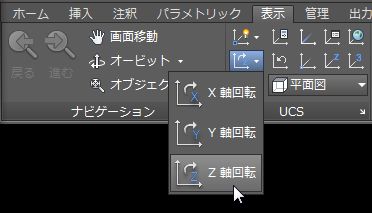

そうするとこんな感じでUCSメニューが表示されるようになります。

このメニューには色々な機能が用意されていますが、今回は手始めに図面のUCSを45°回転させてみる事にしましょう。

一番左の中段にあるボタンはUCSを回転させる機能で、作図している面を変えずに角度だけを変えるのは「Z軸回転」なので、まずは「Z軸回転」をクリックすると…

コマンド: _ucs

現在の UCS 名: *平面図*

UCS 原点を指定 または [面(F)/名前の付いた UCS(NA)/オブジェクト(OB)/直前(P)/ビュー(V)/ワールド(W)/X/Y/Z/Z 軸(ZA)] <ワールド>: _z

Z 軸の回りの回転角度を指定 <90>:

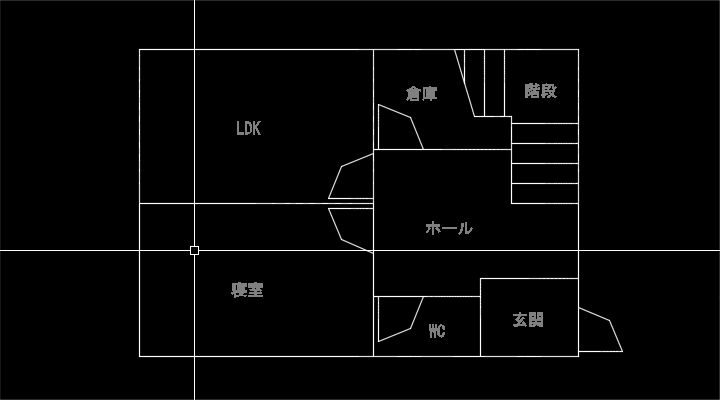

このような表示が出るので、ここで回転角度として45と入力して「Enter」を押します。

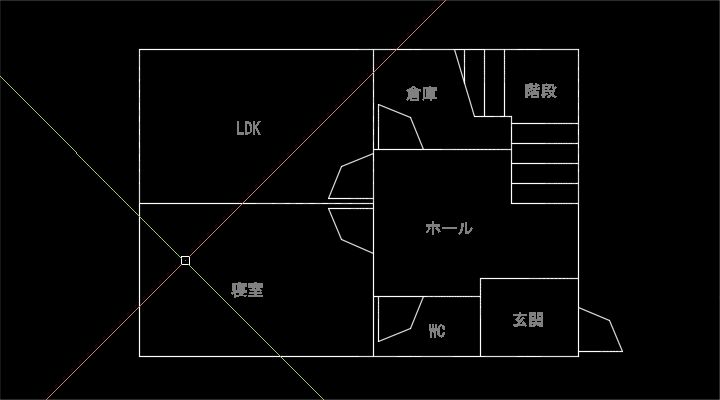

そうするとUCSはZ座標を軸にして45°回転されるので、カーソルが下図のように45°回転された状態に変わります。

ちなみに元の状態がこちら。

これでカーソルがどのように変わったかが分かると思います。

この状態で直交モードをONにすると、現在のUCSに対して直交になるような動きになるので、作図する線分は45°と135°に固定される事に。

この状態だと45°角度が振ってある図形を作図する際に、いちいち計算などをしなくても済むので非常に効率良く進める事が出来ます。

そして45°振った部分の作図が完了したらUCSを簡単に元に戻す事が出来るので、切り替えも非常にスムーズ。

今回紹介した例は非常にシンプルな例ですが、こうして作図する環境にあわせてUCSを設定していく事によって効率が良くなる、というのがUCSの特徴になります。