AutoCAD(オートキャド)を覚えようと考えた際に、比較対象となりそうな3DCADについて前回は少し考えてみました。

覚える対象としてAutoCAD(オートキャド)と3DCADのどちらが良いのか、というのは覚える側にとっては結構重要な問題です。

もう少しはっきりと書くと「3DCADを覚えた方が将来性があるんじゃないか」という考えがある中で、それが実際にどうなのかという話ですが…

それを知る為にも、まずは3DCADにどのようなメリットがあって、どのようなデメリットがあるのかを掴んでおく必要があります。

そんな理由で前回は3DCADのメリットというか強みについて考えてみましたが、やはり立体的になるというのは分かりやすくて良いですよね。

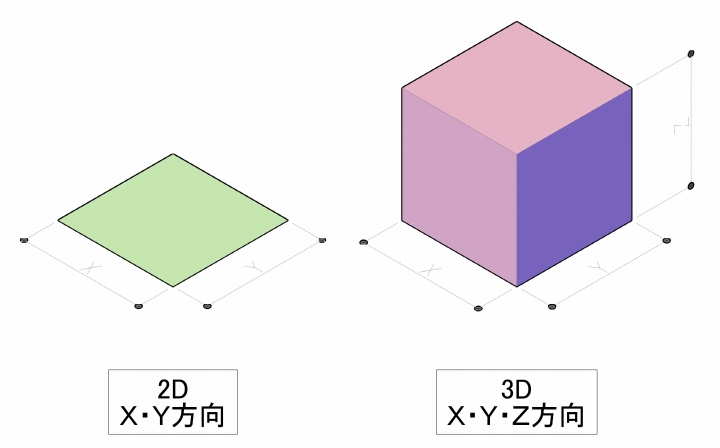

高さ方向の情報があるという事で、イメージが掴みやすいかどうか、という点については、以下の図面を比較してみるとよく分かります。

平面図だけでは一瞬どのような形状なのかが掴みにくく、立面図とセットにしてようやく(大げさですが)形状が分かる事になります。

しかしCADの中で立体的になっていれば、すぐにその形状が掴めるというのは非常に大きなメリットだと言えるでしょう。

確かに情報量が多いと言うことは非常に大きなメリットなので、近い将来には全てのCADが3DCDAに取って替わってしまう可能性も考えられます。

ただ、今現在色々な3DCADが発売されていますが、AutoCAD(オートキャド)もそのまま普通に使われているという現実があります。

これが何を意味しているのかを考える為には、AutoCAD(オートキャド)と3DCADの考え方の違いを知っておく必要があります。

建物の図面を例に考えてみると…

AutoCAD(オートキャド)では作図する図面の種類、例えば平面図を作図することを決めて、その情報を平面情報としてCADの空間上で表現していきます。

しかし3DCADの場合、まずは建物全体の3D情報を構築していくところからスタートして、図面はその3D情報を抜き出して作成することになります。

平面図であれば建物を平面的に切断して見える部分を抜き出して、そこに必要な寸法や文字などを盛り込んでくという感じです。

この考え方の違いは結構大きくて、当然と言うべきか、図面を作図していく為のアプローチも大きく違ってくる事になります。

3DCADでは最初に図面を作図するのではなく、まず3次元情報を作り込んだ後でそれを切断して図面化していく、というような流れになる訳です。

これが非常に大きな手間になる、という問題が3DCADにはあるんです。

図面を作図する為にまずは建物全体の3D情報を入れ込んでいく必要があると考えるのか…

あるいは3D情報を入れ込んだデータを利用して図面も作成する事が出来る、という考え方をするのかによって、受け取るイメージはかなり変わってきます。

しかしいずれにしても手間がかかってしまう事に変わりはありません。

だからと言って、図面を作図する部分だけの3D情報を入力するというのは本末転倒で、そんな事をしたら3DCADのメリットが全然出ません。

やはり3D情報は全体を造る事に価値がある訳で、図面の為に中途半端な3Dを造るくらいならば、AutoCAD(オートキャド)を使った方が良いという事になります。

と言うことで…

3DCADには非常に大きなメリットがある事は確かなのですが、それに伴い手間がかなり増えてしまうというデメリットも存在します。

そのあたりを総合的に考えていくと、図面を作図する際に全部3DCADを使うという選択肢は、今のところは難しいという結論になります。

さらに将来の事は分かりませんが、AutoCAD(オートキャド)が3DCADに負けて全くなくなってしまうような事はないと思います。

これから覚える方も安心して覚えて頂いて大丈夫です。