前回はAutoCAD(オートキャド)の表示系機能として、画層(もしくはレイヤー)の考え方について基本的な話を紹介しました。

なかなか言葉で説明するのが難しく、ちょっと直感的にわかりにくい話になっている気がしますが…

実際にAutoCAD(オートキャド)を使って作図をしていくと、画層を分けていく意味は割とすんなりと納得出来ると思います。

なので、まずは説明をざっと読んで概要を掴んでおき、後は実際に操作してみる事をおすすめします。

ただ、これは言葉で説明するサイトとして少々無責任な話なので、もう一度言葉で出来るだけ分かりやすく説明してみます。

画層を使う理由を今度は箇条書きで表現してみると…

・図面を構成する線はそれぞれの線によって意味合いが違っている

・作図する側も自分がどの線を描いているかを把握する必要がある

・それらの要素を区分する為に画層機能が用意されている

・実際に作図してみると線の要素毎に画層で区分されていると便利

・図面を印刷する際には、要素によって線の太さを変えて表現していく事になる

・なので線の種類ごとに色を分けて、その色をどんな太さで印刷するかを設定する必要がある

・要素ごとに画層が分かれていると色の管理をするのにも便利!

というような感じになります。

前回のおさらいとして画層という考え方が必要な理由をもう一度、という感じで説明を始めたのに、前回取り上げなかった印刷の事も書いてしまいました。

余計に分かりにくくなったような気もしますが、オートキャド(AutoCAD)のデータに画層という概念が組み込まれている意味は伝わったでしょうか。

非常にシンプルな表現をしてしまうと、データ上で区分されていると色々と便利だという事と、印刷する際にも便利に使えるという事。

画層機能があると便利になる、というのが当サイトで伝えたい事なんです。

AutoCAD(オートキャド)で作図した図面はデータで見るだけではなく、紙に印刷して使う事になります。

これは今までの説明で何度も登場している言葉で、最終形をイメージしながら作図する事が非常に重要なのでそうした言葉を使って来ました。

実際にオートキャド(AutoCAD)で印刷をする場合の具体的な操作ついては、もう少し後のカテゴリで詳しく説明していくつもりです。

なので操作的な話は省略しますが、作図した図面を印刷して使う事を考えると、画層機能によって線の色を分けておいた方が便利なんです。

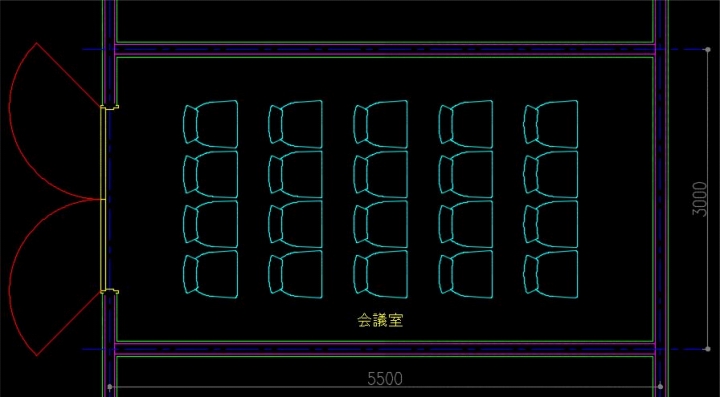

例えば部屋のレイアウトが下図のようになっていたとして。

作図されている壁のラインと机のラインは、同じ線分ではありますがそれぞれかなり違う意味合いを持ってそこに配置されています。

しかしこれが全く同じ設定の線分になっていたとしたら、作図する側からしても、作図を進めていく際に分からなくなってしまいます。

そうならない為にも、作図した線を別の画層に分けておいて、画層の名前も「壁」とか「家具」などの分かりやすいネーミングにしておいた方が良い。

というのが当サイトで画層について説明する際に、まずお伝えしておきたい事です。

さらに、作図した図面を印刷する事も念頭に置いて、画層毎に色の設定も変えておき、その色によって線のメリハリを設定していく。

そうした細かい設定をしていく事によって、最終的に完成する図面が非常に見やすい状態になっていくというのが理想です。

印刷する図面は非常に見やすい状態になっていて、なおかつデータを見るときちんと分かりやすく画層が整理されている。

そうした図面を作図していく事がオートキャド(AutoCAD)では可能なので、まずはこうした画層関連の考え方と機能をしっかりと覚えておく事をお勧めします。