今回紹介するオートキャド(AutoCAD)の編集系機能は「面取り」と呼ばれるものです。

面取りは非常に便利な機能なので、図面を作図していく中で使う事になる機会は結構あるのではないかと思います。

ただ、そもそも「面取りとは何か?」という疑問があるかも知れませんので、今回はまずそのあたりから話を進めていく事にします。

面取りという言葉を辞書で調べてみると…

1.柱や家具の稜(りょう)を削って、そこに新しい面を作ること。

2.大根・ニンジン・芋などの稜の部分をあらかじめ削り取ること。

というような意味がある事が分かります。

面取りをする相手が柱や家具なのの木であっても、大根やニンジンなどの野菜であっても、面取りの処理自体は同じです。

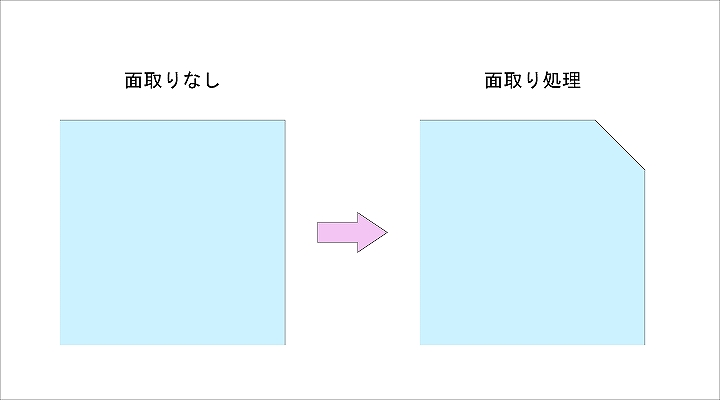

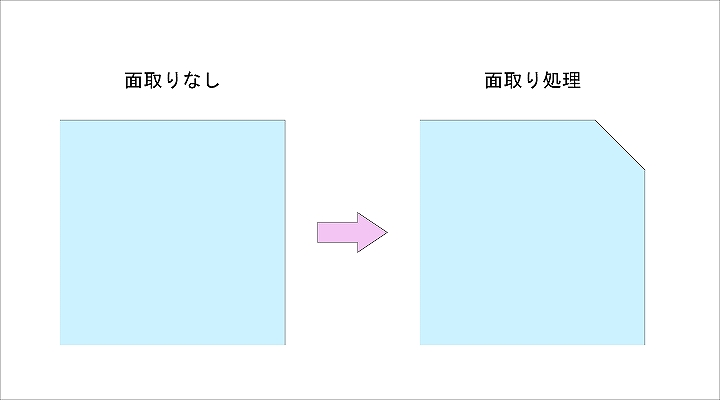

上記のように、角に対して新しい面を作る事を面取りと呼びます。

対象が物体なので三次元になっていますが、オートキャド(AutoCAD)で図面を作図する場合は大抵が二次元の世界になっています。

その場合、面取りはどのような感じになるのかというと…

このように、平面上で交差する線同士を、指定した寸法に合わせて面を作っていく、というのが面取りの機能になってきます。

さすがに野菜の図面を描く機会はありませんが、例えばオートキャド(AutoCAD)で建物の図面を描く機会は結構多いです。

そして、建物には結構面取り処理をされている部分が多いです。

コンクリートで作った柱などでは、面取りをしておかないと角が鋭利になって危ないという事もあって、大抵の場合は面取りをする事になります。

まあちょっと上記の写真では出隅形状が分かりにくく、実際には面がRになっていたりしてますが…今回紹介する面取り機能を使用する機会が多くなる訳です。

面取りのイメージはこれで掴めたのではないかと思います。

これを踏まえて、ここからはオートキャド(AutoCAD)で実際に面取り機能を使う場合の条件や手順などについて説明をしていく事にします。

面取りの概要を説明する際に上図のような関係で説明をしました。

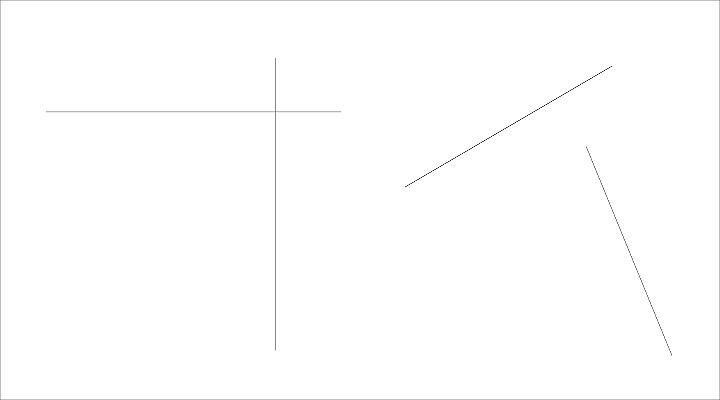

しかしこれは、図形として面取りがどのような形状になるのかを説明する事が目的だったので、実際にオートキャド(AutoCAD)で面取りの操作をする場合と少し違います。

もちろん最終的な面取り操作の結果は同じなのですが、もっと整っていない状態からでも面取りが出来るという事をここではお伝えしておきます。

上図ではきちんと線と線が繋がっていて、90度の出隅が出来上がっている状態から面取りをしているのですが、そこまで整っていなくても面取りの処理は出来るんです。

上図のように、単純に線と線が引かれていて、線同士が繋がっていない状態でも、線同士が90度になっていない状態でもOK。

上図の状態で面取り機能を使えば、オートキャド(AutoCAD)がそれぞれの線を伸ばしたり縮めたりして、面取りの状態にしてくれます。

面取りの処理も確かに便利ではあるのですが、こうして「線と線をつなげてくれる」という機能が面取り機能の最も便利なところ。

これは実際にオートキャド(AutoCAD)を使って図面を作図していく中で、恐らく私と同じ感想を持って頂けるのではないかと思っています。

面取り機能ではどの程度の大きさで面取りをするかの数値を指定する事になる訳ですが、その数値には0を入力する事も出来るんです。

面取りの寸法が0という事はつまり、面を全然付けないで単純に線と線をつなげる処理をする、という事を意味しています。

この「面取り寸法0の処理」は、単純に面取り処理をするよりも使用頻度が高いと思います。

もちろんトリムとか延長機能を使えば同じ事が出来るのですが、状況によっては面取り機能を使った方が効率が良い場合も多いです。

と言うことで、そんな面取り機能の具体的な流れについては次回に詳しく説明をしていこうと思います。