前回はオートキャド(AutoCAD)の図面データを外部参照する際に、その具体的な手順と、幾つか設定出来る項目があって…という話を取り上げました。

ただ、設定出来る項目の中で「アタッチ」と「オーバーレイ」の違いについて説明した段階で終わってしまったので、今回はその続きから。

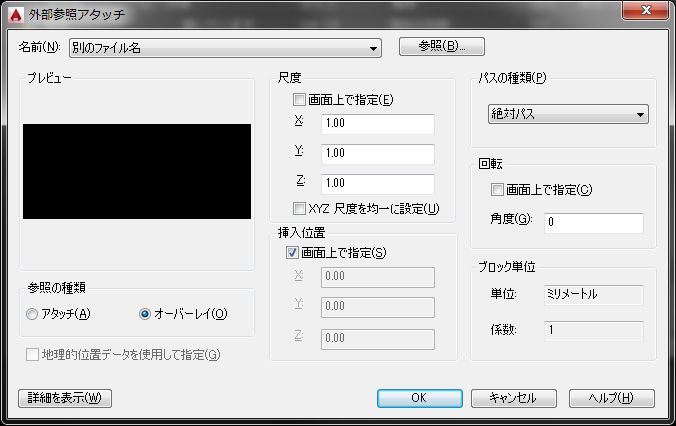

まずは外部参照で「DWGをアタッチ」をクリックし、外部参照するファイルを指定すると表示される設定画面がこちら。

左下にある「参照の種類」については前回説明したので、今回は中央にある「尺度」などの設定について簡単に説明したいと思います。

□尺度

ここでは外部参照する図面をどんな尺度で、というと少し分かりにくいので簡単に表現すると、どんな倍率で参照するかを設定します。

初期設定ではX・Y・Zがそれぞれ1になっていて、この状態だと1倍、つまりそのままのサイズで外部参照される事を意味します。

オートキャド(AutoCAD)で作図する図面は、特に明確な意図がない限りは作図対象をそのままのサイズで表現していきます。

なので、そうして作図した図面を他の図面に外部参照する場合でも、そのままの大きさにしておくのが一般的な使い方でしょう。

という事を考えるとこの設定は全て1のままで良いと思います。

□挿入位置

この「挿入位置」項目では、外部参照する図面をどの位置に配置するかを決める事が出来ます。

選択出来るのは「画面上で指定」するか、あるいは座標を入力するかのどちらかですが、どちらが良いかは参照する図面によって違ってくると思います。

ただ、当サイトでは「画面上で指定」ではなく、座標入力でX=0・Y=0・Z=0で外部参照する事をお勧めします。

原点(0,0,0)という決められた点を共通にした方が分かりやすいし管理もしやすい、というのがその理由です。

オートキャド(AutoCAD)にはX方向・Y方向・Z方向に対してそれぞれ座標系が用意されていて、その座標内で図面を描いていく事になります。

私は建築系の図面を描いているので建物の図面ばかりを例に出してしまいますが、建物には「通り芯」と呼ばれる基準線が存在しています。

通り芯の名称は建物によって違いますが、A・B・C…通りと1・2・3…通りというパターンや、X1・X2・X3…通りとY1・Y2・Y3…通りというパターンなどが一般的です。

オートキャド(AutoCAD)で図面を描く際には、例えばA通りと1通りの交点、あるいはX1通りとY1通りの交点を原点に設定したりします。

そうする事によって、各階で図面データが別になったとしても、平面的な位置はオートキャド(AutoCAD)の座標上で同じになる訳です。

その図面同士を外部参照して、挿入位置を座標入力としてX=0・Y=0・Z=0で外部参照すると、各階の平面プランがきちんと重なった状態になります。

実際の建物でも、階段やエレベータなどは各階同じ位置にある必要がある訳で、そのあたりの確認や検証をする際にはこうした外部参照を使うと便利なんです。

こうした座標管理は割と一般的にやっていると思いますが、きちんと管理出来ている図面であればX=0・Y=0・Z=0で外部参照するのがお勧めです。

□パスの種類

これは少し長くなるので次回に詳しく説明します。

□回転

外部参照する図面を回転させて参照するかどうかを設定します。

…が、恐らくほとんどの場合は回転させないで外部参照した方が便利なはずで、つまりは初期設定である「0」のままが良いと思います。